Un entretien avec Hassan Bousetta.

Hassan Bousetta: J’ai fait, à l’époque, des candidatures en science politique à l’ULB alors que je suis originaire de la région liégeoise. À l’époque, il n’y avait pas d’étude de science politique à Liège. Les candidatures n’existaient pas à l’époque à Liège. À l’ULB, j’ai fait ma candidature en réussissant à chaque fois en première session puis je suis revenu à Liège car il y avait notamment la licence en administration publique. Ensuite j’ai fait une licence spéciale en gestion du développement à la Faculté des sciences sociales. C’était un diplôme interuniversitaire et il y avait des formations dans différentes institutions. Je suis alors parti à l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas où j’ai commencé ma thèse de doctorat. D’Utrecht, je suis venu à la Katholieke Universiteit Brussel (KUB) qui n’existe plus et qui était l’équivalent flamand de l’Université Saint-Louis. La KUB est devenue la KU Leuven Campus Brussel.

Après, je suis parti à l’université de Bristol en Angleterre où j’ai passé deux années. À la suite de Bristol, je suis revenu à la KU Leuven Campus Brussel dans la même équipe que celle avec qui je travaillais à la KUB. J’ai pu ensuite obtenir un mandat de chargé de recherche auprès du FNRS parce que j’étais resté en contact très étroit avec Marco Martiniello qui avait été dans mon jury de mémoire en science politique. Le mandat de chargé en recherche a été suivi par un mandat de chercheur qualifié. Cela fait 19 ans que je suis revenu à Liège après avoir passé une dizaine d’années à pérégriner à gauche et à droite.

Hassan Bousetta: C’est une recherche qu’on a menée pour la politique scientifique fédérale avec un consortium comprenant la KUL (et son département de criminologie) et avec la haute école Odisee. Le projet est né en 2017, dans le contexte post-attentat, un an après les attentats de Bruxelles et deux ans après les attentats de Paris. On a décidé d’étudier non pas la radicalisation mais la résilience au discours de radicalisation en nous focalisant sur les jeunes à Verviers et à Molenbeek. L’équipe flamande enquêtait sur Molenbeek et nous, sur Verviers.

On a adopté une méthodologie très particulière mais très exigeante qui est la recherche action participative. Cette méthodologie consiste à vraiment prendre au sérieux les répondants et à les impliquer à toutes les étapes de la construction de la collecte des données mais aussi de l’analyse. Il s’agit donc de donner aux participants une place dans le processus de la recherche. C’était particulièrement utile parce que c’est un sujet très explosif. Quand on est arrivé avec le projet, on a obtenu le financement de la politique scientifique fédérale, mais on a été confronté à un rejet radical de la part des organisations de jeunesse, en tout cas, celles où on a décidé de s’installer, soit une organisation de jeux dans le quartier d’Hodimont à Verviers et celle choisie pour Molenbeek.

L’association de jeunesse avec laquelle on travaillait a refusé d’accepter le concept de radicalisation parce que, pour eux, la radicalisation signifie beaucoup de souffrance et toute une série de traumas qui sont consécutifs à ce qu’il s’est passé suite aux attentats et à toute une série de dispositifs de contrôle qui se sont mis en place dans les quartiers et qui ont eu pour effet de mettre les associations et les jeunes dans des situations de tensions. Pour eux, l’arrivée des chercheurs était en quelque sorte la 5e roue du chariot du dispositif sécuritaire, ce qui nous a poussé, nous-même, à nous questionner sur nos choix préalables car un certain nombre de jeunes nous ont dit : “Si vous étudiez la radicalisation et que vous venez à Verviers et à Molenbeek, c’est que vous avez une idée préconçue”.

Il était très difficile de répondre car on va là où on pense trouver des choses intéressantes. Mais pour les jeunes de ces quartiers et les travailleurs sociaux, c’était vécu comme une double peine, en quelques sortes. On a donc accepté cette idée de ne pas travailler sur la notion de radicalisation en tant que telle mais, plutôt de l’aborder d’une autre manière ; c’est-à-dire de penser la radicalisation comme un dispositif au sens où l’entend Michel Foucault, comme un ensemble de politiques publiques, de discours publics et d’infrastructures qui se déploient pour essayer de résoudre une situation et de comprendre ce que les jeunes et les travailleurs sociaux nous disaient. En quelque sorte, c’est un rouleau compresseur qui passe et qui entraine toute une série de transformations.

C’est ce qui nous a poussé à conceptualiser les notions de “radicalisation machine” et de “machinerie de la déradicalisation” qui est tout l’appareillage de dispositifs de politiques publiques qui est au-delà du dispositif public, c’est-à-dire les discours dans la société et la manière dont ils ont entrainé des conséquences par eux-mêmes. Ces discours ont probablement parfaitement leur légitimité. Toutefois, ce qu’on essaye de montrer, c’est qu’ils ont provoqué des transformations qui fragilisent des publics déjà fragilisés. Un des effets de ces discours, c’est notamment la remise en cause de la séparation entre ce qui relève du travail préventif et ce qui relève du travail répressif.

Ainsi, la zone de démarcation entre l’intervention préventive et l’intervention répressive n’est pas toujours aussi claire, ce qui entraine des problèmes de confidentialité des jeunes et de circulation de l’information. Il faut bien se rendre compte que les dispositifs mis en place par le gouvernement fédéral à l’époque notamment, les CSIL [nldr : cellules de sécurité intégrées locales], qui rassemblaient autour d’elles des acteurs à la fois du milieu répressif mais aussi du milieu préventif, impliquaient la sécurité militaire autour de la table. Le département de la sécurité militaire était donc présent dans ces conversations. Pour les jeunes, la présence du département de la sécurité militaire, c’est de facto une exposition.

Conceptuellement, toute notre approche a consisté à montrer qu’il y a une indétermination de ce que veut dire la radicalisation, parce que derrière l’approche étatique, il y a une première idée, celle d’un phénomène progressif : radicalisation primaire, secondaire et tertiaire. On pense alors que c’est un phénomène qui va vers le terrorisme. Il y aurait donc une sorte de gradation vers la commission d’actes de plus en plus lourds. Or, les jeunes, à travers leurs discours, mais aussi les travailleurs sociaux qui les accompagnent nous ont montré qu’ils en avaient une tout autre compréhension. Ils nous ont montré que, en réalité, il faut remettre en cause ce paradigme-là. La deuxième idée, c’est qu’il y a, en tout cas, dans ce moment-là, une corrélation établie entre radicalité religieuse, attentat et surtout radicalité musulmane.

Or, là aussi, les jeunes et les associations nous disent : “mais finalement, on constate que la corrélation avec la radicalité religieuse n’est pas si évidente que ça”. Ils nous le montraient alors à travers ce qu’ils en connaissent. L’idée de prendre au sérieux la compétence des acteurs ordinaires, cela signifie donc prendre au sérieux des jeunes qui savent ce qu’ils savent sur le sujet et qui mettent en cause la théorie implicite dans l’intervention publique qui part de toute une série d’a priori qui sont plus ou moins soutenus par la recherche mais qui sont contestés par les jeunes et qui sont contestés dans la littérature elle-même.

Grâce à notre recherche, on a vu progressivement que le concept de radicalisation était de plus en plus fragilisé et, qu’à un moment donné, dans la littérature, il y avait deux positions : une qui consistait à dire qu’on doit rejeter le concept car il n’est pas suffisamment opérationnel et une autre qui soulignait le caractère incontournable du concept mais qui préconisait de le reformater dans un sens plus adapté. La même discussion a eu lieu avec d’autres concepts : le concept intégration, à son époque, était remis en cause par les jeunes. Je me souviens que, dans les banlieues françaises dans les années 1980, les jeunes remettaient en cause le discours de l’intégration parce qu’ils le vivaient comme une violence. Ils le vivaient comme une injonction supplémentaire qui était posée par rapport à des jeunes qui étaient nés dans les banlieues françaises, avaient été scolarisés à l’école française et ne se posaient même pas la question de l’intégration.

C’est donc une question posée qui est en quelque sorte une suspicion de non-loyauté ou de non-conformité aux institutions. Notre recherche nous a donc permis, non pas d’entrer dans une dynamique de rupture par rapport aux institutions, mais de remettre en cause tous les a priori qui sont présents dans la théorie de l’intervention publique. C’est un résultat important.

Hassan Bousetta : Non. On a vu qu’il y a une capacité de développer un discours de résilience par rapport à toute une série de fragilités. La radicalisation peut naitre dans des milieux très différents. C’est le cas à Verviers mais c’est également le cas dans des milieux très favorisés en France. Le déterminisme sociologique ne fonctionne donc pas. Ce qui est clair, c’est qu’il y a des fragilités qui restent entières, des fragilités multi-niveaux, des fragilités au niveau des jeunes eux-mêmes et des fragilités au niveau des institutions qui les encadrent, qui sont elles-mêmes en permanence dans des modèles de survie parce que les financements ne sont pas adaptés et sont insuffisants. Il est alors nécessaire de recontextualiser ces fragilités. C’est ce qu’on a essayé de faire à un moment donné avec les travailleurs sociaux.

On a pu recomposer un schéma conceptuel à partir de la discussion qui met d’avantage l’accent, peut-être pas sur la radicalisation et la résilience, mais sur la question de la rupture avec les institutions et les instances de la société. La rupture est généralement connue dans les sciences sociales comme étant un phénomène lié à l’exclusion. C’est bien connu, l’exclusion est générée par des mécanismes de domination, d’inégalités économiques, de désaffiliation et de marginalisation. Mais quand des gens choisissent par eux-mêmes de se détacher et de se déconnecter de la société alors, cette volonté est beaucoup moins étudiée. On a donc mis au jour des tentations de déconnexion qui peuvent exister. On ne les voit pas toujours arriver et on ne sait pas toujours les interpréter car certaines sont plus profondes que d’autres.

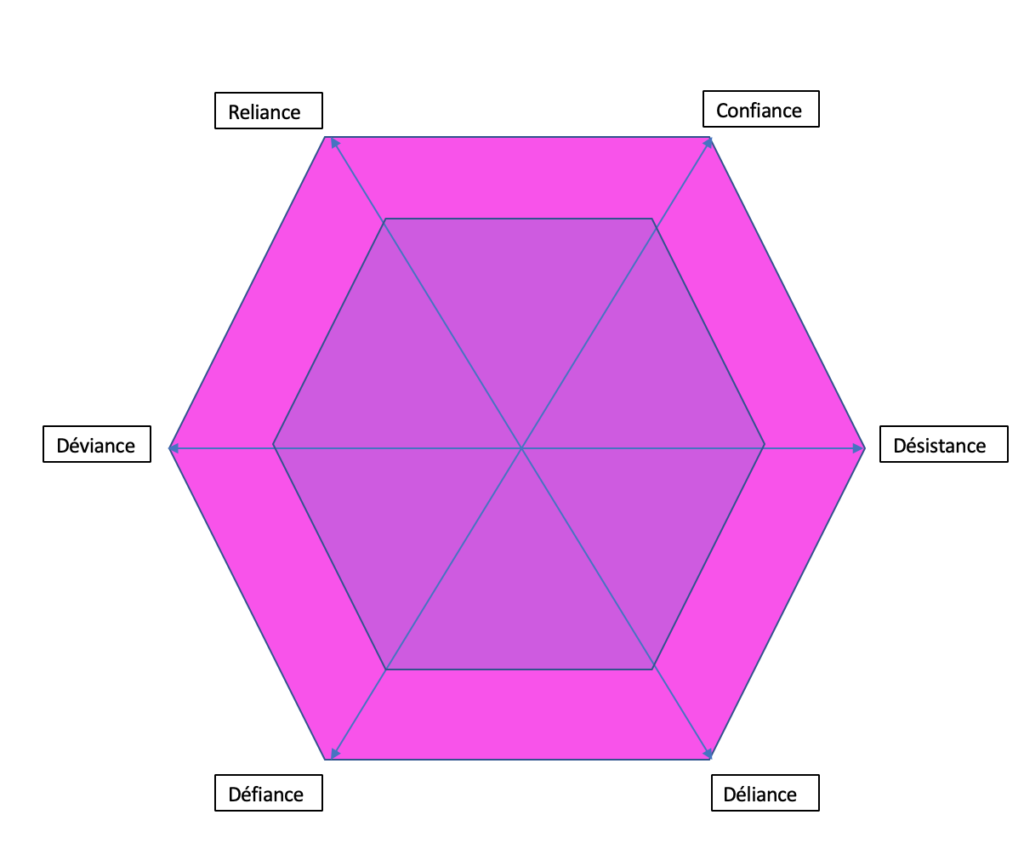

On a constaté qu’il y avait des déconnexions qui ne mènent pas à la radicalisation mais qui sont des déconnexions sur lesquelles on doit avoir une réflexion. Ainsi, des jeunes Verviétois sont nés en Belgique, ont été élevés en Belgique, gardent leur carte d’identité pour pouvoir revenir, mais ils vont vivre à l’étranger. Par exemple, il y avait toute une série de jeunes partis vivre au Maroc, à Tanger, qui sont des convertis. Mais il n’y a pas que des gens d’origine marocaine, des convertis ont décidé pour des raisons religieuses de rompre avec la société et ne sont pas tombés dans la radicalisation. Pour nous, c’était intéressant d’observer qu’il y a un phénomène de rupture et on a conceptualisé l’environnement dans lequel ils évoluent (figure ci-dessous).

Cette contextualisation est une autre manière de parler de la radicalisation mais à un niveau plus général. On a pu observer en réalité des oppositions et des forces qui tirent vers la confiance et d’autre vers la défiance vis-à-vis des institutions. Certaines forces tirent vers la reliance et d’autre vers la deliance. Certaines forces poussent vers la déviance et d’autre vers la résistance. La radicalisation est un processus de déviance, mais il peut être précédé par une série de ruptures, par rapport à la confiance et à la reliance dans la société. En en discutant avec les jeunes, la radicalité est apparue comme étant une modalité possible de la déviance. Nos résultats soulèvent une problématique beaucoup plus large : certains ont beaucoup parlé de marécage avec la radicalisation en affirmant qu’il fallait assécher le marécage de la radicalisation sous l’ange socio-économique. Mais il faut aussi l’assécher à d’autres niveaux, qui relèvent de la confiance dans les institutions, entre autres.

Ce n’est pas pour rien, d’ailleurs, si les jeunes de Bruxelles qui ont fait les attentats de 2016 n'étaient pas connus pour être des gens qui étaient des radicaux religieux. C’était surtout des délinquants. Le schéma selon lequel la radicalisation religieuse amène le terrorisme n’est pas valable à 100%. Cela peut arriver qu’il y ait des gens qui soient radicalisés sur le plan religieux mais ce n’est pas nécessairement l’unique cas possible. Si on veut donc apporter des réponses cohérentes, il faut que le logiciel des pouvoirs publics soit adapté à ces questions-là et qu’on puisse envisager quelque chose qui soit en amont de l’action violente parce que, de toute façon, à ce jour, on n'a pas de modèle prédictif de la violence. Il n’y a aucun modèle qui peut nous dire avec une certaine garantie de fiabilité que telle situation mène à l’action violente. On a des cas qui sont tellement différents les uns des autres que c’est complexe. Par contre, on peut anticiper des phénomènes de déconnexion, là où il y a des ruptures. On peut reconstituer un espace intellectuel qui vient des acteurs et des universitaires.

Hassan Bousetta: On souhaite publier cette recherche pour que les jeunes, à partir d’un livre, puissent avoir un outil qui leur permet d’aller parler de leur réalité ailleurs que dans leur quartier. À l’université, il y a un projet de les faire participer car les jeunes ont déjà une conscience très aigüe des effets du dispositif de la lutte de la radicalisation et ils en ont fait une pièce de théâtre, ce qui était une manière pour eux de réagir. Ils ne savent pas ce que c’est l’université. Ce serait donc l’occasion d’organiser la pièce de théâtre et un petit séminaire pour qu’on puisse échanger. Tous ces projets nous permettent de continuer à réfléchir sur la vulnérabilité et l’engagement des jeunes.

L'entretien a été réalisé le 14 décembre 2021.

.

Hassan Bousetta est Professeur dans le département de sciences sociales à l’Université de Liège et chercheur qualifié FNRS au Centre d’étude de l’ethnicité et des migrations (CEDEM)

.

.

L’entretien a été réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Parlement de Wallonie.

.

Pictures : “Lonely inside!” by Fahad Bin Kamal Anik is licensed under the Unsplah license ; “Je_suis_Charlie-7” by Valentina Media is licensed under CC BY-SA 2.0.; “Bruxelles vit - Brussels is alive” by saigneurdeguerre is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.; Private picture by Hassan Bousetta.